「教室用新ギター教本」(青本)解説NUEVA EDICIÓN ESCUELA DE LA GUITARRA Explanation

リガード(スラー)の練習

参考にしたと思われる曲

作曲者の表記はありませんが、カルカッシの教本からの転載です。3番のみ曲の半分を引用しています。

元になったカルカッシの教本38~40ページの原文と和訳を掲載します。

原文(ドイツ語)と和訳

ZWEITER THEIL.

VON DEN GESCHLIFFENEN UND CEBUNDENEN NOTEN.

Gebundene Noten nennt man zwei oder mehrere auf einander folgende Noten, davon nur die erste durch den Anschlag der rechten Hand in Schwingung gesetzt wird, die anderen blos durch den Druck der Finger der linken Hand.

Dieses findet sowohl aufwärts als abwärts statt. Sind zwei aufwärts gebundene Noten zu spielen, so schlägt man blos die untere an und lässt den Finger der linken Hand einem Hammer gleich und mit Kraft auf die obere niederfallen, welche durch den blossen Druck dieses Fingers ertönt.

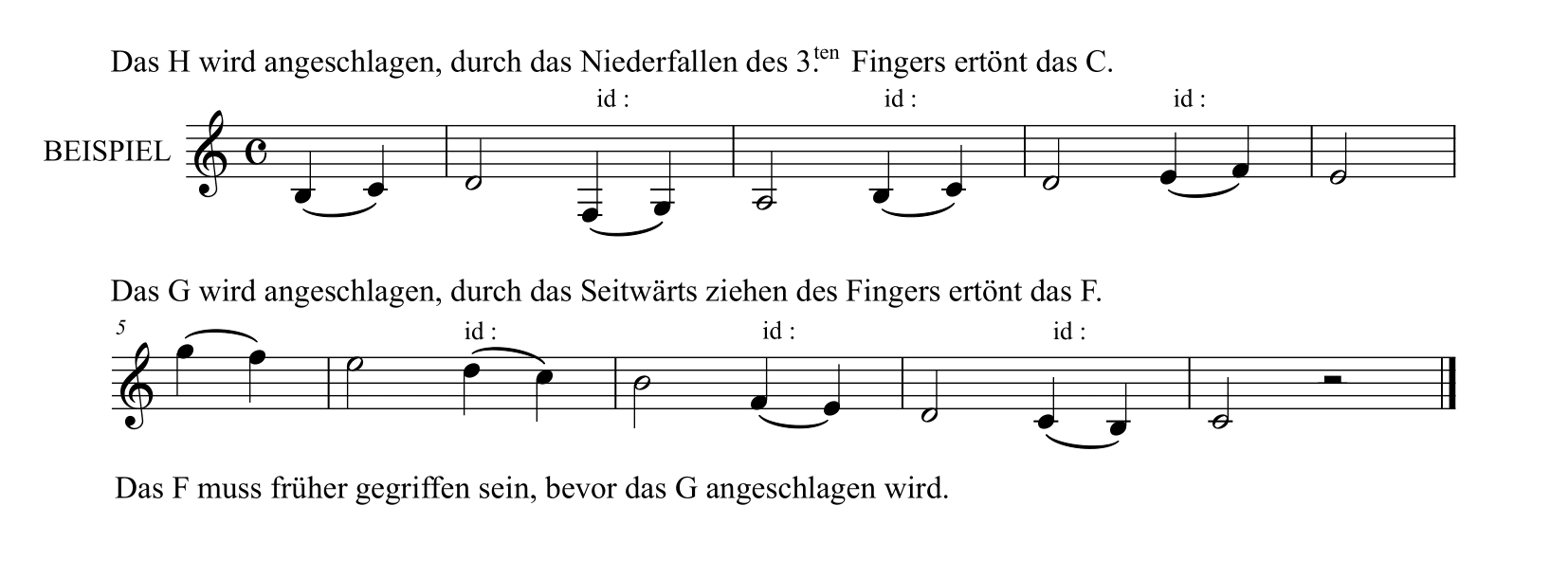

Abwärts wird die höhere Note angeschlagen und der Finger welcher sie niederdrückte seitwärts weggezogen, und indem man dabei die Saite mit dem nämlichen Finger leise anschlägt wird die tiefere Note hörbar. Wenn diese tiefere Note auf keine leere Saite fällt so muss sie schon früher gegriffen werden, ehe die höhere in Schwingung gebracht wird.

Diese Bindung wird durch  angedeutet welches Zeichen man uber die zu bindenden Noten setzt.

angedeutet welches Zeichen man uber die zu bindenden Noten setzt.

Bindungen zweier Noten auf und abwärts.

Abwärts werden auch zwei gebundene Noten auf verschiedenen Saiten gespielt, die man Bindung durch die Schwingung benennt. Um dergleichen hervorzubringen schlägt man die höhere Note an, welche in diesem Fall meistentheils auf eine leere Saite fällt, sodann fällt man mit dem Finger der linken Hand auf die als damit gebunden bezeichnete Note um sie durch das blosseWirken dieses Fingers ertönen zu lassen.

Aufwärts können auch Bindungen durch den Daumen der rechten Hand statt finden, indem man denselben von einer Saite auf die andere gleiten lässt; in diesem Fall gleitet der Daumen nach ziemlich starkem Anschlag der ersten Note sanft auf die zweite über.

練習曲を含む3曲がこの次に掲載されていますが、スラーの解説にテーマを絞るため省略しました。

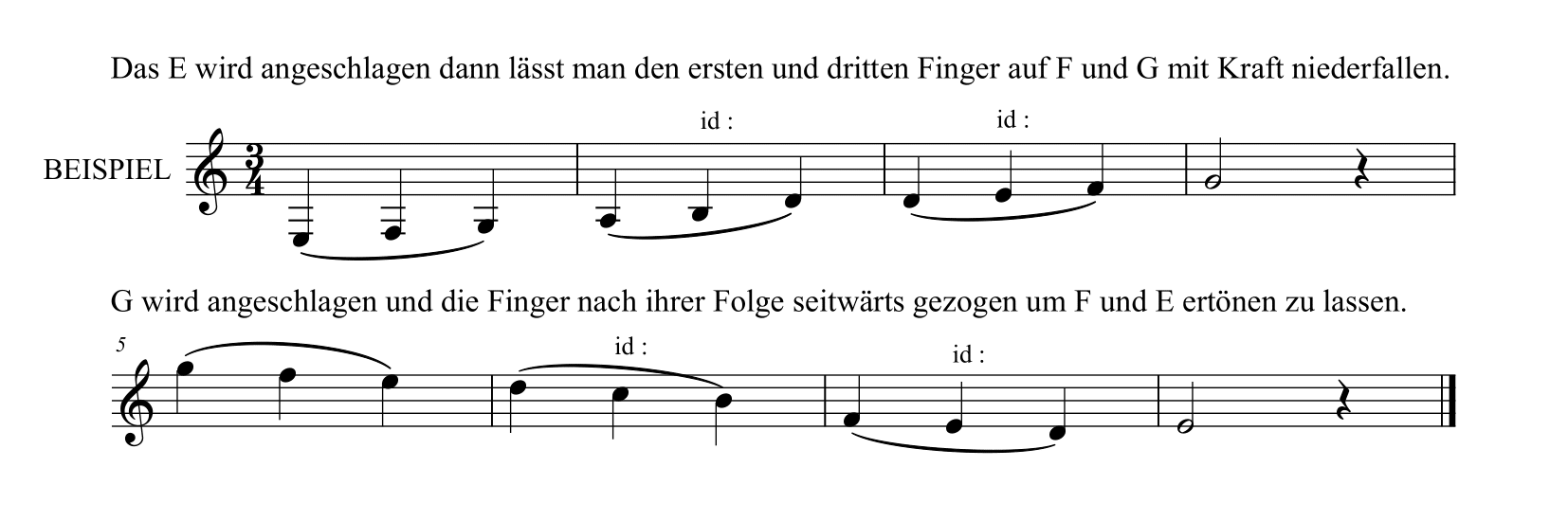

Bindungen von drei oder vier Noten werden auf dieselbe Weise wie jene von zwei Noten behandelt. Man schlägt mit der rechten Hand die erste an, und durch Niederfallen oder Zurükziehen eines oder mehrerer Finger der linken Hand, je nachdem die Bindung aufwärts oder abwärts geht und Noten umfasst. Abwärts müssen die tiefer gelegenen Noten schon früher gegriffen sein bevor die höheren angeschlagen werden, leere Saiten ausgenommen.

BINDUNG VON DREI NOTEN.

BINDUNG VON VIER NOTEN.

Man kann auch Tonleitern gebundenen Noten sowohl auf als absteigend spielen, durch blosses Gleiten des Daumens. In der folgenden Tonleiter schlägt man die leereSaite mit dem Daumen an und gleitet mit demselben von einer Saite auf die andere.

Bei folgender Tonleiter wird nur die 1.te Note angeschlagen und alle übrigen gebunden.

Auch Doppelgriffe können gebunden warden, aber nur je zwei und zwei.

第2部

滑らかに移行し結びつける音符について

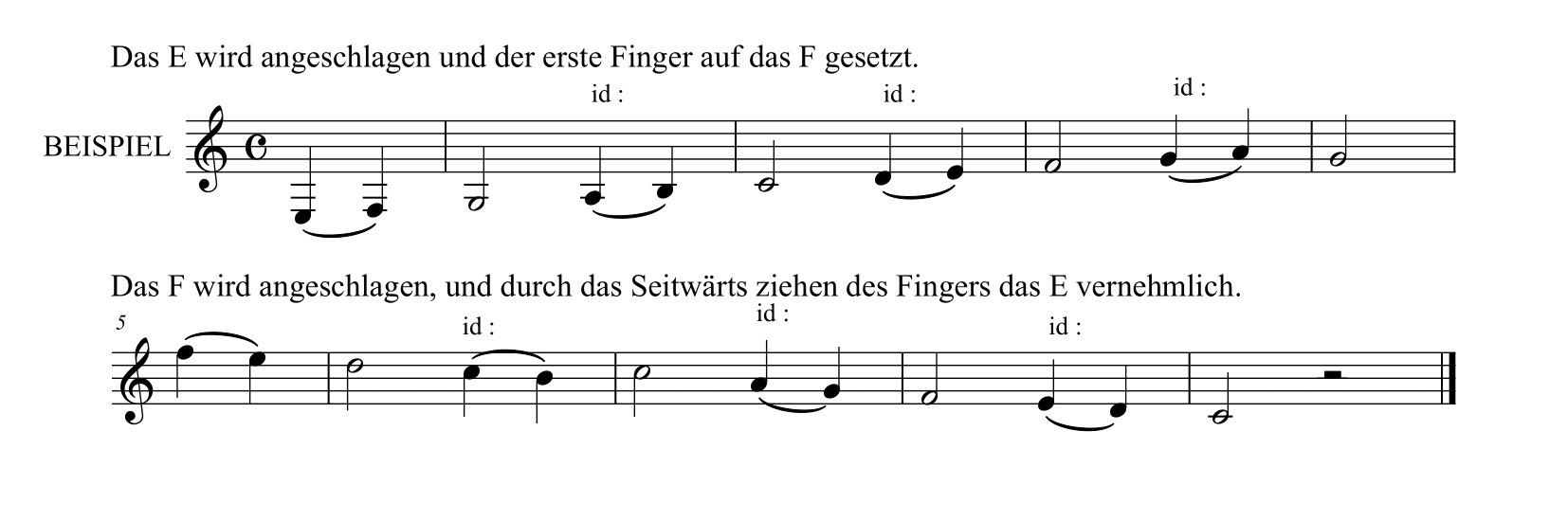

2つか数個のたがいに続く音符の中で、最初が右手のタッチで振動されるだけで、他はただ左手の指の圧力によるものをスラーと呼びます。

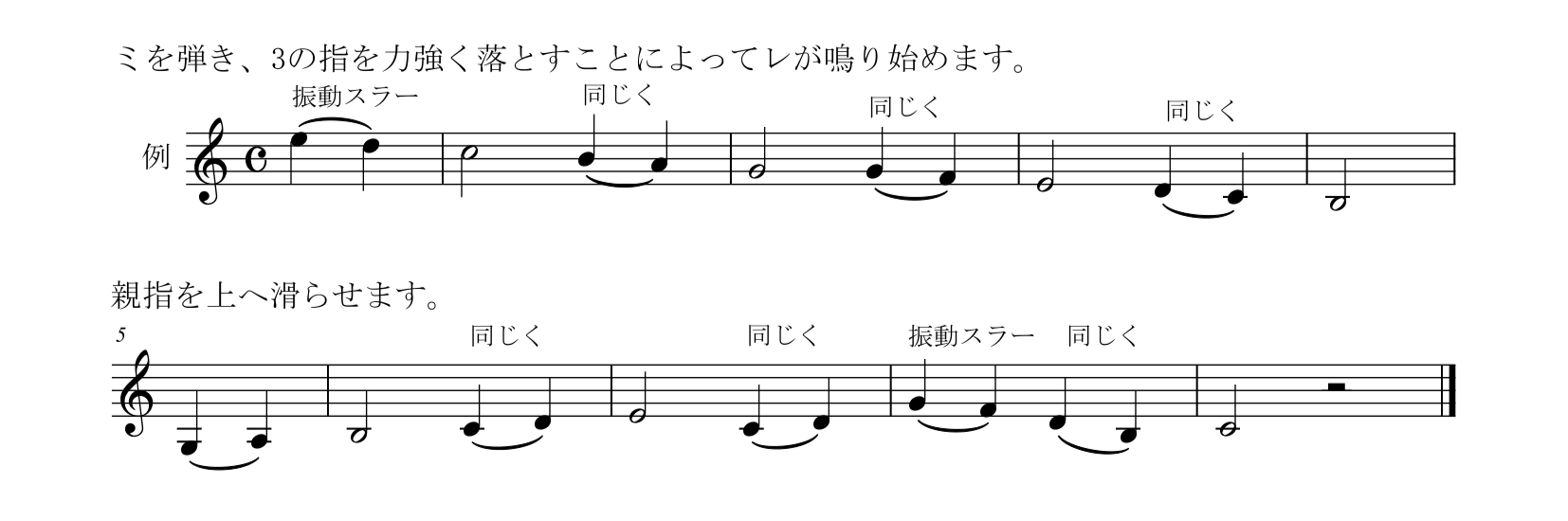

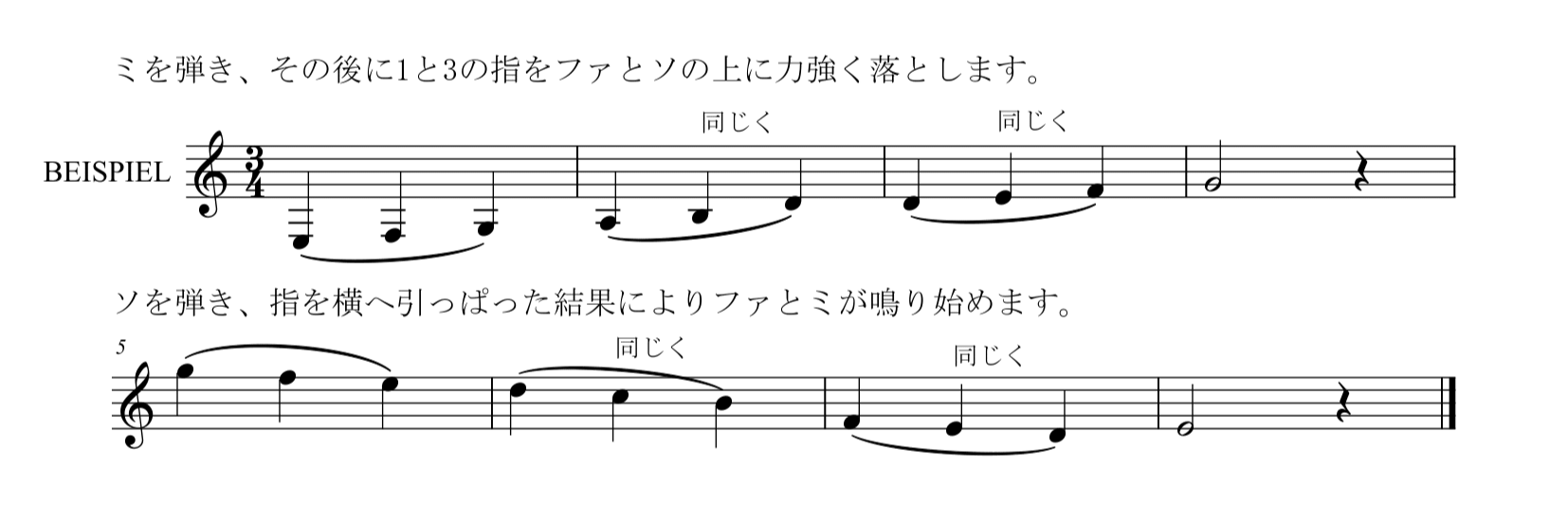

これには上行も下行もあります。2つの上行スラーを演奏するには、ただ下(の音)を弾くだけで左手の指を金槌のようにさせ、上(の音)へ力を込め下へ落とし、この指の圧力だけで鳴らします。

下行(スラー)は高い音符を弾いて、押し下げた指を横へ引っぱりながらそのうえ弦を同じ(押し下げた)指でわずかに弾くと低い音符が聞こえるようになります。これを開放弦でない低い音符に落とす時は、高い(音符)が振動する前にすでに早く(低い)音符をつかんでおかなければなりません。

このスラーは記号を示す によって、結ばれた音符の上に置かれます。

によって、結ばれた音符の上に置かれます。

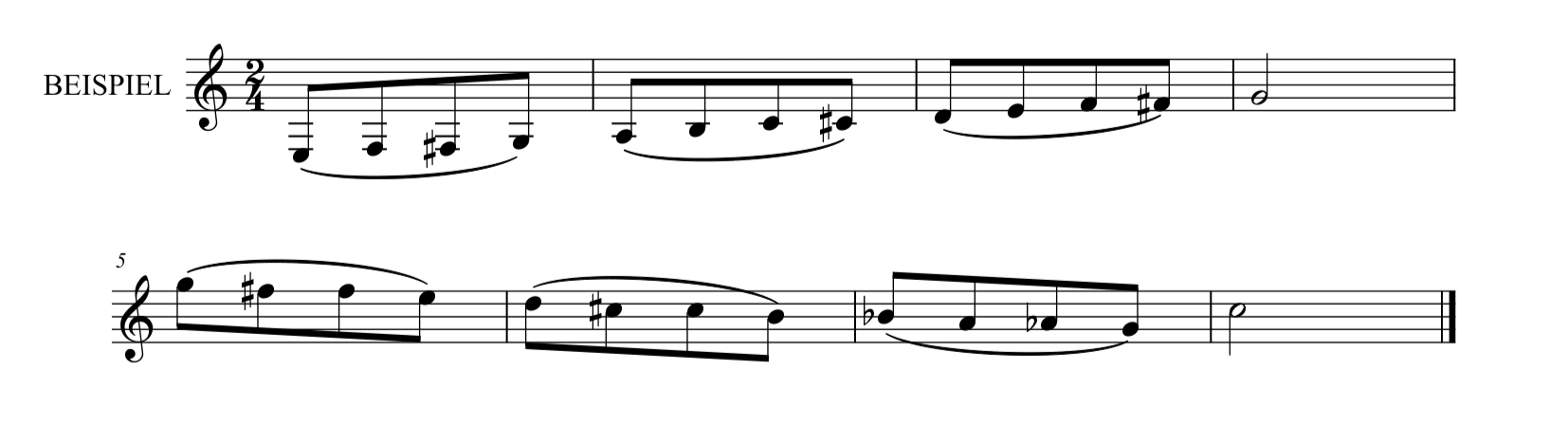

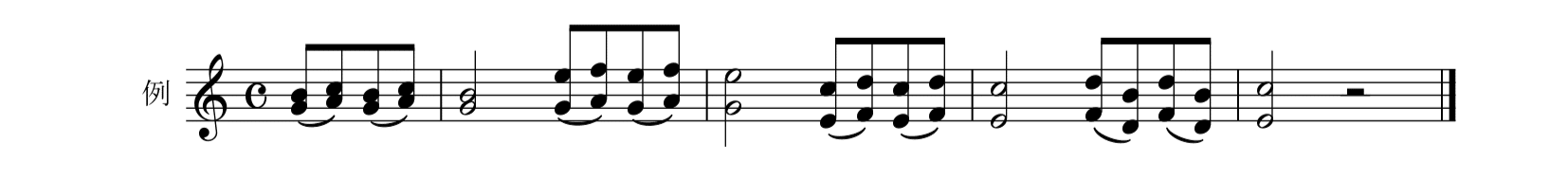

上行と下行の2つの音符のスラー

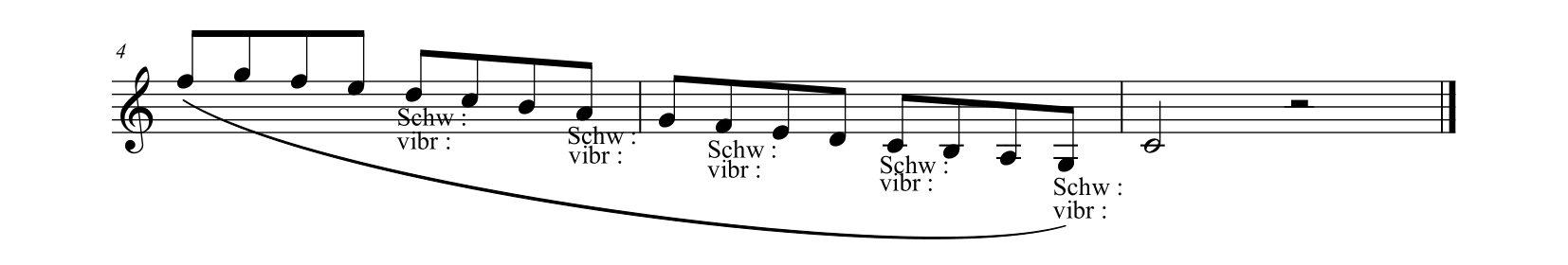

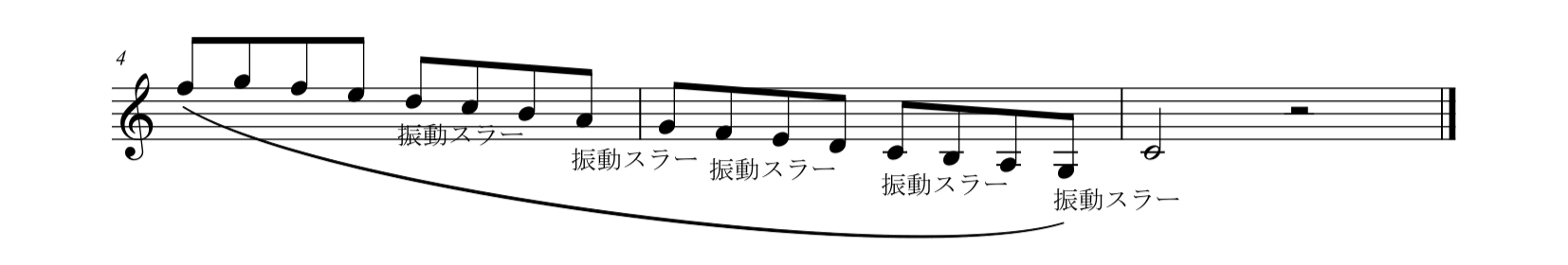

異なる弦で2つの結ばれた音が下行することを振動スラーと命名します。そのように弾く場合、高音はたいてい開放弦から下がって音を出しますが、さらに左手の指はスラーを表す音符の上に落としこの指がただ作用することによって鳴り始まります。

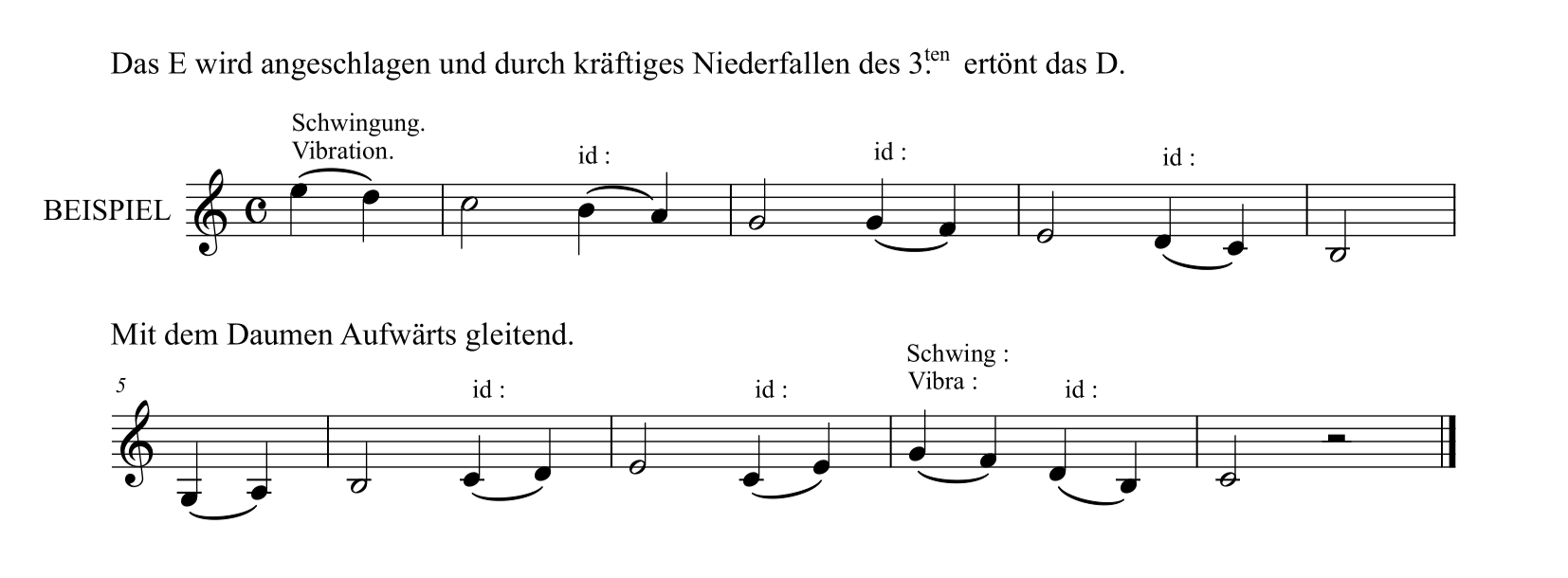

上行スラーも右手の親指を弦から他の弦に滑らせることによって行うことができます。この場合、親指は最初の音符をふさわしいタッチの後に2番目へソフトに滑らせます。

練習曲を含む3曲がこの次に掲載されていますが、スラーの解説にテーマを絞るため省略しました。

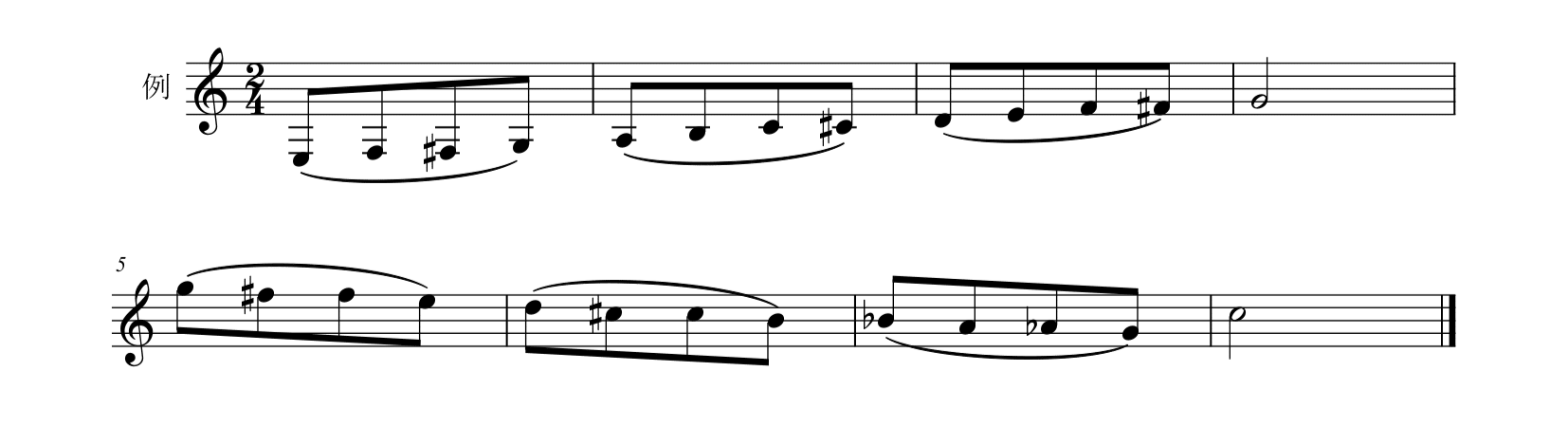

3つか4つの音符のスラーは、前者の2つの音符と同一の方法で扱います。右手で最初(の音)を弾き、上行か下行スラーか音符を含むか次第で、左手の指を一本か何本か落としたり引き戻したりします。下行は開放弦を除いて、高い音を弾く前に低く置かれた音符をすでに早くつかんでおかなければなりません。

3つの音符のスラー

4つの音符のスラー

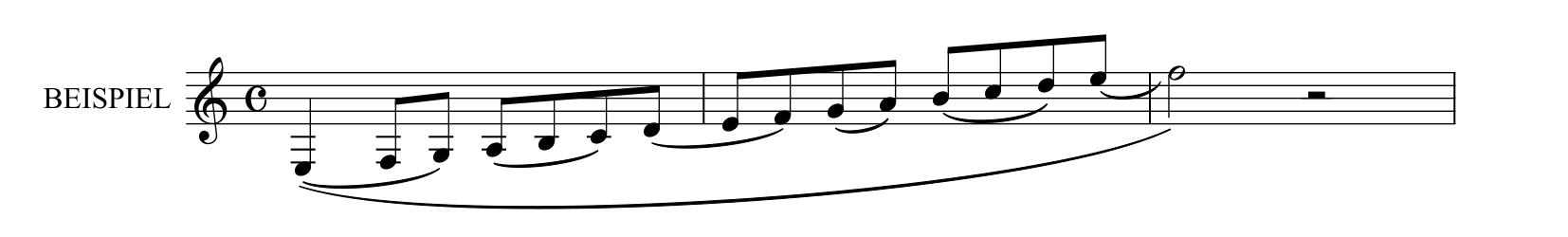

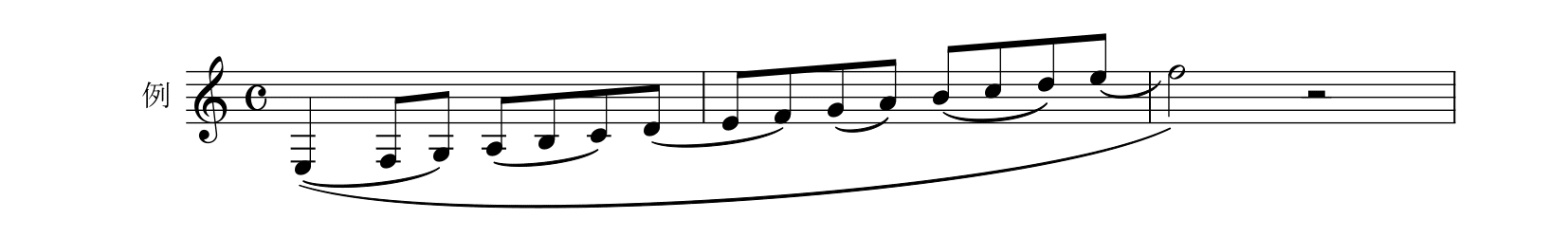

また、ただ親指を滑らせて、スラーの音階を上行も下行も弾くことができます。

次の音階では開放弦を親指で弾き、弦から他(の弦)へ滑らせます。

次の音階の場合には1番目の音符を弾き、残りは全てスラーです。

重音でもスラーができますが、二つずつで二つだけ(※1)です。

訳注

※1 重音は2つの音で、スラーで結ばれるのは前と後ろの重音2つ(スラーは1回)ということと思われます。

ポイント

上行スラー

指でたたく時にある程度高く指を上げ早いスピードで指を振り下ろします。振り下ろすスピードがゆっくり過ぎると音が出ません。指先が弦にあたるようにし、フレットの近くを狙います。高音弦では指を曲げ指先の頭の骨が当たると音が出やすいです。

下行スラー

指で弦を引っ掛ける時に、弦に対して直角に動かすと音が出やすいです。弦に対して斜めの場合は音が出づらいので、どうしても斜めでしか押さえられない場合以外は直角に動かすようにしています。少し弦を押してえぐるように引っ掛けるとしっかり音が出ます。下行スラーでスラーの後ろの音が開放弦でない場合、スラーをする前に指を置いておく必要があります。スラーをする指とスラーの後の指を同時に置いてからスラーをするようにしています。

振動スラー

下行スラーで弦が異なる時に、弾かずに指でたたいて音を出すスラーのことです。下行スラーとポイントは同じです。

カルリの教本の方がカルカッシより先に出版されていて、スラーについても解説があり振動スラーも説明しています。カルカッシとカルリで同じ叩くスラー(振動スラー)についての表現の違いを表にまとめました。

| 教本 | 原文の用語 | 訳 | 奏法の内容 |

|---|---|---|---|

| カルリOp.27(1810or1811) | écho | エコー 反響スラー |

下行スラーで弦が異なる時に、弾かずに指でたたいて音を出す |

| カルリOp.241(1825) | Vibration | 振動スラー | 上記と同じ奏法 |

| カルカッシOp.59(1836) 二か国語表記 |

Schwingung(独語) Vibration(仏語) |

振動スラー | 上記と同じ奏法 |

叩いても音がうまく出ない生徒さんもいて、その場合は最初に弾いた指を滑らせ後の音を弾くようにレッスンしています。これは次に説明する「親指を滑らす上行スラー」の下行バージョンです。カルリとカルカッシの教本には出てきませんが、この奏法でもよいかと思います。

親指を滑らすスラー

上行スラーで弦が異なる時、親指を滑らせて後の音を弾く奏法です。親指の力を抜き弦に対してあまり角度がつかないようにすると滑らせやすいです。

重音のスラー

音が二つになりますが、上行・下行とも単音のスラーとポイントは同じです。