「教室用新ギター教本」(青本)解説NUEVA EDICIÓN ESCUELA DE LA GUITARRA Explanation

練習25

練習25の参考元と考えられる曲

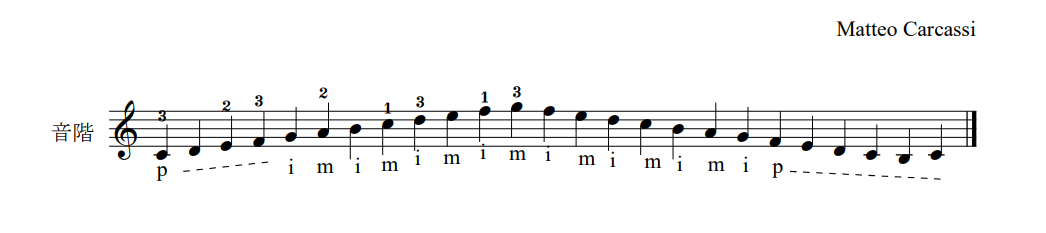

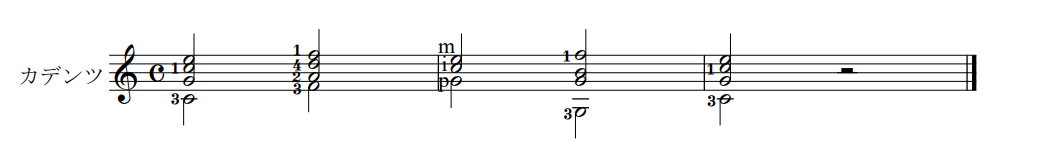

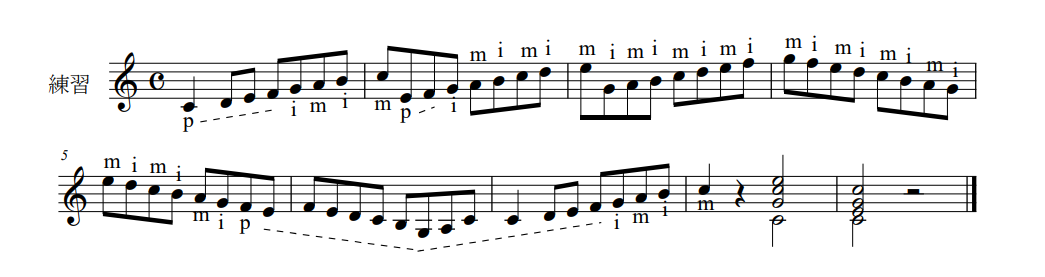

作曲者の表記はありませんが、カルカッシの曲を一部改変(9小節目を追加)したものだと思われます。練習25の前にあるハ長調の音階、終止法とコードネームも同じくカルカッシの教則本(p.20)からの転載で、この二つに変更はありません。 音階練習の前には次のように書かれています。

原文(ドイツ語)と和訳

TONLEITERN, ACCORDEFOLGEN, ÜBUNGEN, VORSPIELE.

Um das Spielen der Tonleitern zu erleichtern, müssen die Finger der rechten Hand gehörig von einander getrent gehalten und so aufgesetzt werden, dass man sie, ohne die Lage der Hand zu verrücken, auf die Saiten setzen und wieder davon erheben kann.

Man darf nie den Finger, der eine Note gegriffen hat, von der Saite erheben, bevor die folgende Note gegriffen ist, es sei dann dass sie auf eine leere Saite fiele.

Wenn man bei aufsteigenden Tonleitern von einer Saite auf die andere übergeht, so muss man den Finger nicht zu schnell von der Saite erheben, um die Schwingung dieser leeren Saite zu vermeiden.

Bei den nachfolgenden Vorspielen und kleinenStüeken sei man bemüht, die völlige Geltung der Noten, sowohl im Bass als in den übrigen Stimmen zu beobachten, dieses ist eine nothwendige Bedingung um ein volles harmonisches Spiel zu erlangen.

音階、カデンツ、練習、プレリュード

音階の演奏を容易にするためには、右手の指を適切に離して、手の位置を動かさずに弦の上に置いたり、弦から再び上げることができるように配置しなければなりません。

次の音を弾く前に、開放弦でない限り、音を鳴らした指を絶対に持ち上げてはいけません。

上昇音階で弦から弦へ移動する場合は、開放弦の振動を避けるために、弦から指を素早く離さないようにしてください。

以下の前奏曲と小品では、低音と他の声部の両方の音符の完全な長さを遵守するよう努めることが、十分調和のとれた演奏を達成するために必要不可欠な条件です。

解説

M.カルカッシの「ギターのための完全な教則本Op.59」(※1)の12ページにはDie Finger der rechten Hand welche die Saiten anzuschlagen haben sind mit + Damen . Zeigefinger .. Mittelfinger und ... Goldfinger bezeichnet. (弦を弾く右手の指は、(+)を親指、(.)を人差し指、(..)を中指そして(...)を薬指と表示します。)と、書かれています。この説明でカルカッシの教則本の音階のオリジナル運指を見てみると、低音弦を全て親指で弾き高音弦はimの交互で弾いて音階練習をするよう指示していることが分かります。

青本ではハ長調、イ短調、ト長調、ホ短調、ニ長調、イ長調、ホ長調、ヘ長調、ニ短調の9つの調を取り上げています。カルカッシの教本ではこの9つの調を第1部で、残りの15の調を第2部で取り上げています。この9つの調はギターとの相性がよく、カルリの教本の中でも説明があり、その原文と訳文は練習24に掲載しました。

※1 Carcassi, Matteo. Méthode complète pour la Guitare Op.59. Mainz, B. Schott's Söhne, p.12.

ポイント

私の推奨する音階練習のポイントを解説しておきます。

音階練習の上行の時には、左手の指を弦が替わるまでは押さえたままにして移弦で離します。下行の時には、押さえられる指を全て押さえて一つずつ離していきます。左手の指を離した後、指を丸めずにすぐにまた押さえられるような指の形にしてください。

左手のフォームは中指とフレットが並行でネックから軽く掌を離し、ネックからあまり前へ掌を出さないようにしています。手首はあまり曲げず肘から手首が真っすぐになるように肘の位置を調整します。

隣の弦に左手の指が触っても、音を出すわけではないため問題ありません。複数弦を弾く場合に弦に指が触って音が出ない場合は少し手首を前に出し触らないようにしていますが、一つの音しか出さない場合、隣の弦に指が触っても問題ありません。

指を丸めると指が開かないため、適切に伸ばして指を広げフレットのすぐそばを押さえるようにします。特に人差指は指を伸ばして広げて弾く場合があるので、音階練習のときからあまり丸めすぎないようにするとよいと思います。

左手のフォームは6弦では指が伸び気味で、1弦になると少し指を曲げるフォームになります。ですがなるべくフォームを変えず移弦していきます。このために左手親指は移弦に応じてネックの裏で上下にずらします。さらに、移弦で開放弦を弾く場合に親指の力を抜くとよいです。また、私の場合は押さえる指に応じて横にも少しだけずらしています。

さらに右手も移弦に応じて、右手のフォームが変わらないよう腕を動かしていきます。そして、右手はimの交互で最初は弾きia、maの組み合わせも練習するとよいです。

音階練習ではこのようなフォーム・腕や指の動かし方が身につくようゆっくり練習してください。

オリジナル楽譜(浄書)